17일 조선업계에 따르면 올해 글로벌 유가 하락으로 기존에 발주가 예고됐던 해양플랜트 프로젝트들이 취소되거나 연기되면서 극심한 수주 가뭄에 시달리고 있다. 가뭄에 콩 나듯 간간이 상선 계약으로 일감을 확보하고 있지만, 해양플랜트 사업부서의 경우 속수무책이라는 말까지 나온다.

급기야 대우조선해양은 해양플랜트를 사실상 철수키로 내부 방침을 정했고, 현대중공업ㆍ삼성중공업도 해양플랜트 기자재와 관련 서비스 사업으로 비중을 축소할 방침을 세웠다. 단순 건조 능력은 뛰어나지만, 핵심인 기본 설계를 해외에 의존하는 구조로는 이익을 낼 수 없다는 판단에서다.

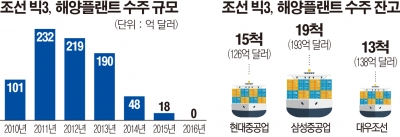

현대중공업의 경우 올해 생산되는 해양플랜트는 총 7척으로, 이 중 4척이 지난 상반기에 공사가 완료됐다. 지난해 16기 대비 절반 수준이다. 추가 수주가 없는 이상 울산지역 온산2공장에 이어 방어진1공장 역시 폐쇄 위기에 처해 있다. 전체 매출에서 해양플랜트 비중이 50%에 달하는 상황에서 급격한 수주 변화는 현대중공업의 부담으로 작용할 전망이다. 여기에 추가적으로 일감 확보가 없을 경우 내년 하반기부터 해양플랜트 부문의 유휴 인력 발생이 불가피하다는 것도 부담이다. 회사 측은 해양 전체 인력의 30%가 일손을 놓아야 하는 것으로 판단하고 있다.

삼성중공업 역시 사정은 별반 다르지 않다. 지난해 6월 스타토일과 맺은 해상플랫폼 2기 건조 계약이 해양플랜트 부문의 마지막 계약이다. 이 프로젝트는 오는 2018년 말 발주처에 인도된다. 현시점부터 추가 수주가 이뤄지지 않는 상황을 가정하면 이때부터 개점 휴업 상태에 놓이게 된다.

대규모 부실에 허덕이고 있는 대우조선은 해양플랜트 사업에서 사실상 손을 떼기로 했다. 현재 대우조선의 해양플랜트 수주 물량은 총 13척으로 앞으로 시장 업황과 저가수주 방지 측면을 고려하면 신규 수주는 어렵다고 판단하고 있다. 더 큰 문제는 최근 발주처에서 계약 해지 통보를 받고 미완성 플랜트를 통째로 떠안는 타격을 받고 있다는 점이다. 저유가 기조에 발주처가 플랜트 인수를 꺼리는 데다, 인도 시점이 차일피일 미뤄지면서 계약을 해지할 수 있는 데드라인을 지난 프로젝트가 늘고 있는 것이다.

조선업계 관계자는 “사안의 본질은 짓다 만 플랜트를 누가 떠안느냐인데, 발주처가 포기한 플랜트는 결국 조선사가 떠안는 구조”라며 “누가 계약을 해지했든 결국 과잉 공급 시장에서 손실을 감수해야 하는 건 조선사”라고 말했다.

![1일부터 달라지는 청약통장…월 납입인정액 상향, 나에게 유리할까? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096610.jpg)

!["한국엔 안 들어온다고?"…Z세대가 해외서 사오는 화장품의 정체 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096654.jpg)

![전남 ‘폐교’ 844곳 가장 많아...서울도 예외 아냐 [문 닫는 학교 4000곳 육박]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096215.jpg)

!["성냥갑은 매력 없다"…정비사업 디자인·설계 차별화 박차 [평범한 건 NO, 특화설계 경쟁①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096997.jpg)

![[단독] '부정‧부패' 의혹 장애인아이스하키협회, 상위기관 중징계 처분 뭉갰다](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2095914.jpg)

![[단독] “북한군 1차 전멸, 우크라이나 아닌 러시아 포격 탓”](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096900.jpg)

![[ENG/SUB]아일릿(ILLIT), 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까? #하이브 [컬처콕 플러스]](https://i.ytimg.com/vi/fjMTnFpQRW4/mqdefault.jpg)

![[포토] 롯데마트·슈퍼 “고당도 신품종 과일 맛보세요”](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2097063.jpg)

![[포토] 신세계사이먼 프리미엄 아울렛, ‘크리스마스 인증샷 명소’로 단장](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2097058.jpg)

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2095915.jpg)

!['완연한 가을' 나들이 나온 시민들 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2097016.jpg)