직원과 투자자의 원성을 사면서 유상증자에 성공했지만 대한전선의 경쟁력 회복은 여전히 과제로 남아 있다. 30세를 갓 넘은 설 사장이 대한전선을 어떻게 이끌어갈지 재계 관심이 집중되고 있는 것도 이 때문이다.

26일 관련 업계에 따르면 설 사장은 25일 3500억원 규모의 유상증자 인수계약을 체결함에 따라 ‘건강한 대한전선 만들기’로 명명한 프로젝트를 본격적으로 추진할 수 있게 됐다. 대한전선은 증자 자금을 내년 3월 도래하는 BW(신주인수권부사채)의 조기상환 대금의 재원 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.

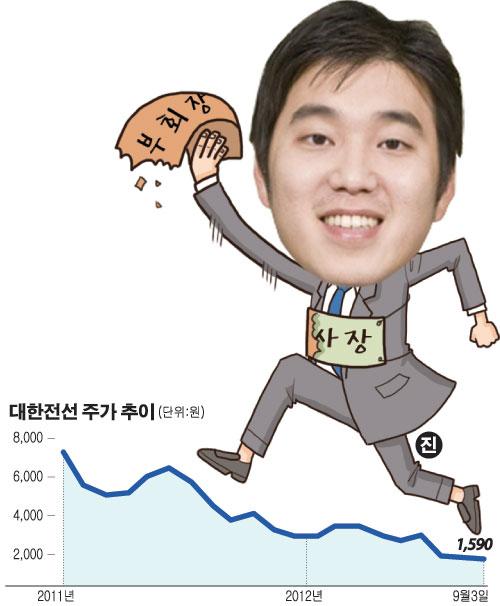

고 설원량 회장과 양귀애 명예회장의 장남이자 고 설경동 대한전선 창업주의 손자인 설 사장은 입사한 지 채 7년도 되지 않아 부회장이 됐다. 경영능력이 검증이 되지 않아 우려의 목소리는 높았지만 다행히 설 사장이 부회장 직함을 단 직후 대한전선은 2011년 1분기 38억원의 경상이익을 기록하며 흑자전환에 성공했다. 2008년 4분기 이후 9분기 연속 적자행진의 마침표를 찍은 것이다.

그러나 유동성 위기는 여전했다. 의욕적인 사업다각화와 외국진출 시도로 인해 부채는 2010년 기준 4조원(부채비율 492%)을 넘어섰다. 올해 상반기까지 부실 자산을 정리하는 등 대규모 구조조정을 단행하면서 직급까지 회장에서 사장으로 낮춘 설 사장은 상반기 기준 1조7000억원(부채비율 600%)에 육박하는 부채 문제를 해결하기 위해 증자를 실시하기로 했다. 연간 영업이익이 1000억원에 남짓해 영업익으로 이자도 못 갚는 상황에서 부채를 감소하기 위해서는 대규모 증자가 불가피하다는 판단이 섰기 때문이었다.

그러나 주가가 발목을 잡았다. 통상 주가에서 20~30%의 할인율을 적용하는 점을 감안할 때 대한전선의 주가흐름은 액면가(2500원) 아래로 떨어져 증자 자체가 불가능했다. 설 사장이 선택한 고육지책은 바로 감자. 직원들 상당수가 주식을 보유한 터라 주식투자자는 물론 사내에서도 원성이 터져나오기도 했다. 그러나 그는 증자가 절실하며 이를 위해 감자는 피할 수 없는 선택이라고 판단했다.

회사 측은 재무 건전성이 확보될 것으로 기대하고 있지만 회사 미래에 대한 업계 시각은 밝지만 않다. 증자에 성공했지만 비수익부문의 사업 등을 정리하면서 올해 매출은 줄어들 수 밖에 없는 등 경쟁력 회복은 여전히 과제로 남아있다는 것이다.

업계 관계자는 “대한전선은 지속적인 구조조정을 하는 바람에 경쟁사에 비해 투자·연구개발에 뒤처지는 등 사세가 줄어들었기 때문에 향후 경쟁력 회복에 대한 전망은 미지수”라며 “책임경영을 강화하고자 직급까지 낮춘 설 사장이 대한전선의 매출과 이익을 어떻게 증대시킬지는 두고 봐야 할 것”이라고 말했다.

![1일부터 달라지는 청약통장…월 납입인정액 상향, 나에게 유리할까? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096610.jpg)

!["한국엔 안 들어온다고?"…Z세대가 해외서 사오는 화장품의 정체 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096654.jpg)

![전남 ‘폐교’ 844곳 가장 많아...서울도 예외 아냐 [문 닫는 학교 4000곳 육박]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096215.jpg)

!["성냥갑은 매력 없다"…정비사업 디자인·설계 차별화 박차 [평범한 건 NO, 특화설계 경쟁①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096997.jpg)

![[단독] '부정‧부패' 의혹 장애인아이스하키협회, 상위기관 중징계 처분 뭉갰다](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2095914.jpg)

![[단독] “북한군 1차 전멸, 우크라이나 아닌 러시아 포격 탓”](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096900.jpg)

![[ENG/SUB]아일릿(ILLIT), 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까? #하이브 [컬처콕 플러스]](https://i.ytimg.com/vi/fjMTnFpQRW4/mqdefault.jpg)

![[오늘의 투자전략] 美대선·FOMC·실적 시즌까지…국내 증시 ‘변동성 주의보’](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2097157.jpg)

![[오늘의 핫이슈] 독일, 10월 제조업 구매관리자지수 발표…이전치 72.9](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2097147.jpg)

![[글로벌 증시 요약] 美 뉴욕 증시, 저가 매수세 유입에 상승 마감](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2097146.jpg)

![[오늘의 IR] 신한지주ㆍ넥센타이어ㆍ두산ㆍ콜마홀딩스 등](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2096304.jpg)

![[오늘의 증시리포트] LS ELECTRIC, 펀더멘털 좋아지는 중...3분기 영익 665억 원](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2096301.jpg)

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2095915.jpg)

!['완연한 가을' 나들이 나온 시민들 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2097016.jpg)