올해 들어 코스닥 지수가 하락세를 보이고 있음에도 빚을 내서 투자하는 개인투자자들은 되레 크게 늘어난 것으로 나타났다. 전문가들은 시장에 대한 긍정적인 기대감으로 해석하면서도 과도한 신용거래에 대해서는 경계감을 나타냈다.

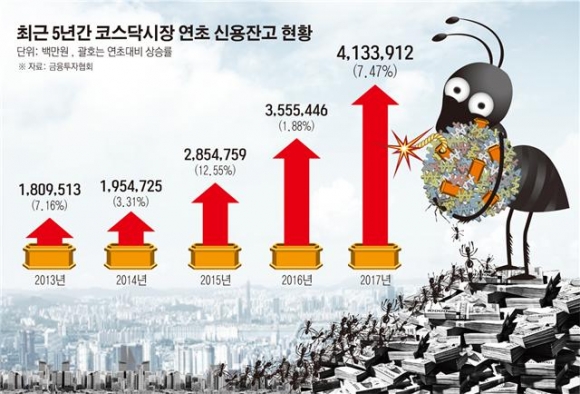

24일 금융투자협회에 따르면 지난 20일 기준 개인들이 주식을 사려고 증권사에서 빌린 돈을 뜻하는 신용융자 잔고는 4조1339억 원으로 집계됐다. 코스닥 신용거래 잔액은 2010년 이후 저금리 환경 등 영향으로 꾸준한 증가세를 보였는데, 올해도 1월 기준 최대치를 경신한 것이다. 5년 전인 2013년 1월(1조6886억 원)과 비교하면 약 2.5배 불어난 것이다.

신용거래란 증권사에서 돈을 빌려 투자하는 것으로 대부분 개인투자자들이 이용하는 방식이다. 신용거래 잔고가 증가했다는 것은 상승장을 예상하는 개인투자자가 늘었다는 것으로 해석할 수 있다.

하지만 올해의 경우 코스닥 지수가 약세를 보였음에도 연초 신용잔고가 증가했다는 점은 이례적이다. 박근혜정부 출범 이후 핀테크 등 신산업에 대한 기대감으로 매년 연초 코스닥이 강세를 나타냈지만 올해는 반대였기 때문이다.

최근 5년간 1월 코스닥 신용잔고 증가율은 △2013년 7.16% △2014년 3.31% △2015년 12.55% △2016년 1.88% 등으로 올해가 두 번째로 높다. 유가증권시장(코스피)은 올 들어 1.93%의 지수상승률을 보인 반면, 신용거래 잔고는 5.12%(1497억 원) 늘어나는 데 그쳐 대조를 이뤘다.

코스닥 신용거래가 늘어난 데 대해 증시 전문가들은 일단 긍정적인 시각을 보였다. 개인투자자들이 코스닥 시장의 상승 가능성을 높게 보고 있다는 것이다. 서상영 키움증권 연구원은 “신용거래 증가는 시장에 대한 우호적 감정을 반영한다”며 “경기회복에 대한 기대감이 유효하지만 코스피는 이미 많이 올랐으니 저평가된 코스닥 시장에 기대감을 갖는 것”이라고 말했다.

다만 전문가들은 개인투자자들의 과도한 ‘빚 투자’를 경계해야 한다고 조언했다. 황세운 자본시장연구원 자본시장실장은 “신용거래는 보다 높은 수익을 내기 위한 레버리지(지렛대) 수단으로 활용되는 경향이 크다”면서 “주가가 오를 때 두 배의 수익를 내는 것과 마찬가지로 주가가 떨어질 때는 두 배의 손실이 생긴다. 때문에 ‘고수익 수단’으로만 인식하는 것은 위험하다”고 말했다.

한편, 코스닥과 코스피간 신용잔고 차액도 2015년 코스닥이 처음으로 역전한 후 갈수록 차이를 벌리고 있다. 코스닥에 집중적으로 거래하는 개인투자자들의 투자패턴이 보다 뚜렷해진 영향이라는 분석이다. 두 시장의 연초(1월) 신용거래 잔고 차액은 2015년 2099억 원, 2016년 4321억 원, 2017년 1조570억 원 등으로 매년 두 배씩 늘고 있다.

황 실장은 “뚜렷한 시그널로 해석할 수 있다. 코스닥을 일부 투기적 성격의 시장으로 보고 들어오는 투자자도 있겠지만 이 정도의 추세적인 변화가 계속되고 있다는 것은 어쨌든 많은 투자자가 코스닥의 상승잠재력을 높게 평가한다는 것”이라고 전했다.

![1일부터 달라지는 청약통장…월 납입인정액 상향, 나에게 유리할까? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096610.jpg)

!["한국엔 안 들어온다고?"…Z세대가 해외서 사오는 화장품의 정체 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096654.jpg)

![전남 ‘폐교’ 844곳 가장 많아...서울도 예외 아냐 [문 닫는 학교 4000곳 육박]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096215.jpg)

!["성냥갑은 매력 없다"…정비사업 디자인·설계 차별화 박차 [평범한 건 NO, 특화설계 경쟁①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096997.jpg)

![[단독] '부정‧부패' 의혹 장애인아이스하키협회, 상위기관 중징계 처분 뭉갰다](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2095914.jpg)

![[단독] “북한군 1차 전멸, 우크라이나 아닌 러시아 포격 탓”](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096900.jpg)

![[ENG/SUB]아일릿(ILLIT), 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까? #하이브 [컬처콕 플러스]](https://i.ytimg.com/vi/fjMTnFpQRW4/mqdefault.jpg)

![[채권전략] 美대선 등 ‘빅이벤트’ 채권시장 경계감↑](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2097179.jpg)

![[오늘의 투자전략] 美대선·FOMC·실적 시즌까지…국내 증시 ‘변동성 주의보’](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2097157.jpg)

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2095915.jpg)

!['완연한 가을' 나들이 나온 시민들 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2097016.jpg)