‘세금 불신’의 배경 중 하나는 시간이 흐를수록 ‘내는 사람만 더 내는’ 비형평적 조세 체계다.

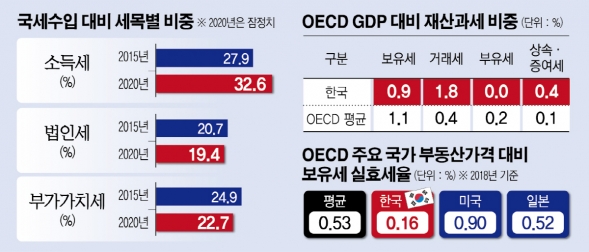

16일 기획재정부에 따르면, 지난해 국세수입 중 소득세 비중(잠정)은 32.6%로 집계됐다. 소득세는 법인세, 상속·증여세, 종합부동산세 등과 함께 대표적인 직접세(부담자=납부자)다. 소득세의 국세수입 대비 비중은 5년 전(27.9%)과 비교해 4.7%포인트(P) 확대됐다. 주된 납세자는 ‘유리지갑’으로 표현되는 근로소득자다. 기재부 관계자는 “소득세에서 가장 큰 비중을 차지하는 게 근로소득세인데, 근로소득세는 임금 상승에 따라 자연적으로 증가하는 부분이 있다”며 “최저임금 인상, 노사 협상에 의한 임금 상승 등으로 근로소득세가 늘어나면서 국세수입 중 소득세 비중이 커졌다”고 설명했다. 여기에 소득세 최고세율도 지난 10년간 10%P 올랐다.

이는 같은 직접세인 법인세의 국세수입 대비 비중이 2015년 20.7%에서 지난해 19.4%로 축소된 것과 대비된다.

그렇다고 모든 월급쟁이의 세 부담이 동일하게 늘어난 건 아니다. 국세청의 ‘2020년 국세통계연보’를 보면, 2019년 근로소득 연말정산 신고자 중 결정세액이 없는 신고자(면세자)는 36.8%였다. 근로소득자 3명 중 1명은 세금을 한 푼도 안 내는 셈이다. 세금을 내던 사람만 더 낼 수밖에 없는 구조다. 미국을 제외한 선진국들은 대체로 이 비율이 20%를 밑돈다.

간접세를 통해 직접세의 형평성 문제를 일부 보완하는 방법도 있다. 간접세는 세금 부담자와 신고·납부자가 다른 세금이다. 재화·용역에 붙는 부가가치세와 유흥과 사치품 등 일부 품목에 붙는 개별소비세가 대표적인 간접세다.

간접세 중 비중이 가장 큰 부가세는 국세수입 중 비중이 2015년 24.9%에서 지난해 22.7%로 작아졌다. 1977년 도입 이래로 세율이 10%로 고정돼 있고, 소비에 붙는 세금으로 경기 의존도가 높아서다.

다만 부가세 인상은 현실적으로 어렵다. 우선 역진성 문제가 크다. 가령 월소득이 100만 원인 사람과 200만 원인 사람이 동일하게 50만 원을 소비로 지출했다면, 이 중 5만 원을 부가세로 낸 것이 된다. 월소득 대비로는 각각 5%, 2.5%인데 소득이 낮을수록 소득 대비 더 많은 세금을 내는 구조다. 무엇보다 조세 저항이 커 정치권에서도 언급을 꺼리는 상황이다.

![1일부터 달라지는 청약통장…월 납입인정액 상향, 나에게 유리할까? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096610.jpg)

!["한국엔 안 들어온다고?"…Z세대가 해외서 사오는 화장품의 정체 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096654.jpg)

![전남 ‘폐교’ 844곳 가장 많아...서울도 예외 아냐 [문 닫는 학교 4000곳 육박]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096215.jpg)

!["성냥갑은 매력 없다"…정비사업 디자인·설계 차별화 박차 [평범한 건 NO, 특화설계 경쟁①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096997.jpg)

![[단독] '부정‧부패' 의혹 장애인아이스하키협회, 상위기관 중징계 처분 뭉갰다](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2095914.jpg)

![[단독] “북한군 1차 전멸, 우크라이나 아닌 러시아 포격 탓”](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096900.jpg)

![[ENG/SUB]아일릿(ILLIT), 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까? #하이브 [컬처콕 플러스]](https://i.ytimg.com/vi/fjMTnFpQRW4/mqdefault.jpg)

![[정책에세이] 계속고용 논의, '정년 연장'보다 중요한 것](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2096958.jpg)

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2095915.jpg)

!['완연한 가을' 나들이 나온 시민들 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2097016.jpg)