당장 근로시간이 줄어들면 공장 가동률 저하로 인한 생산량 차질, 납기일 미충족으로 인한 경쟁력 하락, 연구개발(R&D) 지속성 실종 등의 현실적인 피해가 우려되지만 직원을 뽑고 싶어도 구하지 못하는 ‘고질적 인력난’에 뾰족한 대응책조차 내놓지 못한 채 손을 놓고 있다. 정부의 긴급 처방도 ‘무용지물’이다. 기업의 부족한 일손을 채우기 위해 신규 근로자를 고용하면 재정 지원을 늘리는 방식의 ‘노동시간 단축 현장 안착 대책’이 나왔지만 구인난에 숙련된 인력을 적시에 투입하기 어려운 중소·중견기업의 사정에 비춰볼 때 실효성이 떨어진다는 지적만 나온다.

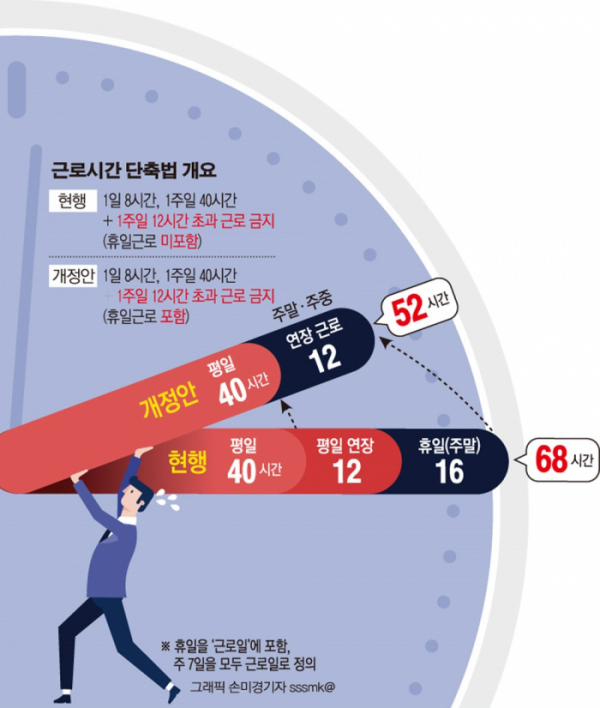

고용노동부가 17일 발표한 근로시간단축 안착을 위한 지원대책의 핵심은 ‘일자리 함께하기 사업’이다. 근로시간을 주 52시간 이하로 줄이고 신규채용을 늘릴 경우 기업의 신규채용 인건비를 최대 3년간 1인당 100만원까지, 초과근로 감소에 따른 기존 재직자의 임금감소분을 최대 3년간 40만원까지 지원하는 것이 골자다. 문제는 근로시간 단축으로 인한 중소·중견기업계의 애로는 단순히 인건비 부담이 아니라는 점이다. 그보다는 인력수급 자체가 어려운 상황이 이들을 옥죄고 있다. 납기일과 생산량을 맞추기 위해서는 소수의 숙련 인력 중심으로 근로시간을 늘려 생산할 수밖에 없는 구조인데, 근로시간 단축이 이마저 봉쇄했다고 중소기업인들은 입을 모은다. 이재원 중소기업중앙회 인력지원본부장은 “고용부의 지원책이 도움이 안 된다고는 할 수 없지만 근로시간 단축을 먼저 진행하고 임금을 보전해주는 대책보다는 인력 공급대책이나 탄력적 근로시간제 등 유연근무제 확대에 초점을 맞췄어야 했다”고 지적했다.

나랏돈으로 고용을 늘리는 것은 지속가능성이 떨어지는, 즉 아랫돌 빼서 윗돌 괴는 ‘하석상대’식 대책이라는 목소리도 크다. 실업급여 계정과 달리 이번 대책의 재원인 고용안정·직업능력개발 계정의 적립배율은 1.4로, 법정 적립배율(1.0~1.5) 범위 내에 있다는 것이 정부 측 설명이지만, 결국엔 고갈 위기에 직면해 있는 고용보험기금에서 나가기 때문에 고용보험요율 인상 압박이 더욱 커진다는 사실은 변함이 없다. 익명을 요구한 한 중소기업 관계자는 “고용보험기금은 한정돼 있는데 청년실업 대책이나 근로시간 단축, 저출산 고령화 지원금이 다 거기서 나온다”며 “기금이 고갈되면 어차피 기업들과 근로자들이 부담하는 보험료가 인상되는 수순인 만큼 이번 대책은 중소기업과 근로자들 부담만 늘리는 데에 그친다”고 비판했다.

전문가들은 재정 투입으로 일시적 고용을 늘리기보다는 중소기업 근로자의 생산성을 높여 근로 단축에 대응하는 방향으로 가야 한다고 조언한다. 노민선 중소기업연구원 연구위원은 “정부가 근로시간 단축의 직격탄을 맞는 중소기업들을 위해 단기 재정투입 대책을 내놓은 것은 전향적이지만 고용보험기금의 안정성 측면에 대한 우려가 있는 것도 사실”이라며 “장기적으로는 중소기업 생산성을 근본적으로 향상시키는 대책이 필요하다”고 조언했다. 노 연구위원은 “현재 중소기업 근로자들의 생산성은 대기업의 3분의 1 수준”이라며 “중소기업 제조기업에 대한 병역 특례제도 축소 및 폐지를 재검토하고, 중소기업 노사간 성과공유제를 확산해 노동생산성 향상을 위한 선순환을 이끌어내는 노력이 선행돼야 한다”고 강조했다. @전민정·전효점 기자

![전남 ‘폐교’ 844곳 가장 많아...서울도 예외 아냐 [문 닫는 학교 4000곳 육박]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096215.jpg)

!["성냥갑은 매력 없다"…정비사업 디자인·설계 차별화 박차 [평범한 건 NO, 특화설계 경쟁①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096997.jpg)

![[단독] '부정‧부패' 의혹 장애인아이스하키협회, 상위기관 중징계 처분 뭉갰다](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2095914.jpg)

![[단독] “북한군 1차 전멸, 우크라이나 아닌 러시아 포격 탓”](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096900.jpg)

![한살림 캠페인 "생명논 가치 같이 지켜요" [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2097364.jpg)

![침묵의 ‘발목 관절염’, 진단과 치료 늦어지는 이유 [e건강~쏙]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2097310.jpg)

![[정치대학] 박성민 "지지율 끌어올릴 尹의 쇄신 카드는"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2097256.jpg)

![대통령 없는 국회 예산안 시정연설…분주한 여야 원내대표 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2097362.jpg)