21세기 들어 자동차 관련 기술이 어느 때보다 빠르게 발달하고 있다. 기술 위에 기술이 포개지면서 이제껏 상상하지 못했던 다양한 첨단 기능이 속속 차 안에 스며들고 있는 것. 달리고 멈추며 회전하는 이동성 위에 안전과 편의성을 목적으로 한 기능이 대부분이다.

반면 자동차가 이렇듯 빠르게 변모하는 사이 타이어는 별다른 변화와 진보 없이 같은 모양으로 100년 가까이 명맥을 이어왔다. 튜브가 없는 이른바 ‘튜브리스’ 타이어의 개발 이후에는 사실상 바닥과 맞닿은 ‘트레드(노면과 맞닿는 부분)’를 바꿔 가며 고성능을 추구했을 뿐이다.

2010년대 들어 타이어의 반란이 하나둘 이어지고 있다. 자동차가 첨단 미래기술을 속속 도입하면서 타이어 메이커 역시 ‘이대로 머물러서는 안 된다’는 강박감도 서려 있다. 마침내 타이어 역시 첨단 기술을 도입하고 ‘친환경과 미래’라는 명제를 중심으로 하나둘 다음 세대를 준비 중이다.

◇자동차보다 오래된 타이어 역사 = 고무의 발달과 궤를 함께한 타이어는 1840년대 미국의 발명가 찰스 굿이어(charles Goodyear)가 처음 개발했다. 요즘처럼 공기를 주입하는 방식이 아닌, 그저 딱딱한 통고무였지만 마차 바퀴를 대신하기에 충분했다. 개발 시기만 해도 자동차의 역사보다 오래됐다.

1890년대가 돼서야 타이어 안에 압축공기를 넣기 시작했다. 고무로 된 타이어와 압축공기가 노면 충격을 흡수하면서 획기적인 발전도 시작했다. 1891년 프랑스 미쉐린 형제가 타이어를 바꿔 장착할 수 있는 교체형 타이어를 개발하면서 본격적인 타이어 개발이 시작됐다.

이후로 100년 넘는 시간이 흐르는 동안 타이어는 큰 틀에서 변화가 없었다. 회전력을 전달하는 휠(wheel)과 공기주입식 고무 타이어는 모양새가 달라지지 않았다. 바닥과 접지력을 확대할 수 있는 다양한 트레드 디자인을 바꿔 가며 자동차의 발달을 뒤쫓기에 급급했다. 이른바 ‘고성능 타이어’로 불렸던 이들은 크기를 키우거나 하중을 견뎌 내는 수준에 그쳤다.

첨단 타이어는 1990년대, 세기말 분위기 속에서 속속 다양한 시도로 등장했다. 펑크가 나도 달릴 수 있는 비공기압 타이어도 이때 나왔다. 압축공기로 타이어를 지탱하는 것이 아닌, 단단한 고무를 거미줄처럼 엮어 무게를 지탱하는 방식이었다.

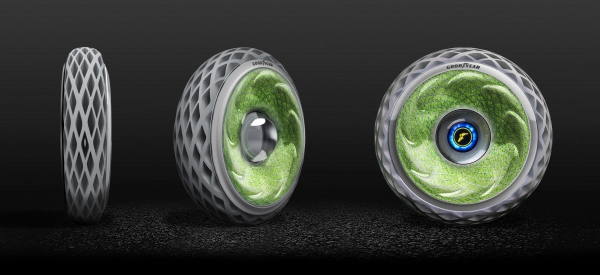

올해 초 스위스 제네바 모터쇼에서는 전에 없던 타이어가 등장해 눈길을 끌었다. 다국적 타이어기업 굿이어가 아이디어를 짜낸 ‘광합성 이끼’ 타이어다. 타이어 사이드 월에 친환경 이끼를 심어 넣었는데 바닥에서 수분을 흡수해 자란다. 식물이니만큼 광합성으로 산소도 만든다. 나아가 광합성 과정에서 에너지를 뽑아내 자동차에 필요한 전기를 만들기도 한다.

이 회사의 발표에 따르면 프랑스 파리 시내를 달리는 250만 대의 차가 이 광합성 타이어를 장착하면 연간 약 3000톤의 산소를 생산하고, 거꾸로 약 4000톤의 이산화탄소를 흡수할 수 있다. 검정색 일색이었던 전통적인 타이어 역시 옆면이 녹색으로 차츰 바뀔지 모를 일이다.

커넥티드 타이어는 한마디로 타이어가 현재 노면 상태를 감지하고 이를 운전자 또는 자동차의 인공지능(AI)에 전달하는 방식이다. 단순한 전달에 그치지 않고 스스로 노면 상황에 따라 공기압을 조절하기도 한다. 고속주행 또는 주변 기압과 온도가 높을 경우 스스로 공기압을 채운다. 운전자가 승차감을 원할 때에는 공기압을 상대적으로 낮추는 기능도 갖춘다. 타이어 온도가 과도하게 올라가면 이를 감지하고 스스로 휠 하우스 안에서 쿨링 팬을 작동시키는 방식도 이미 테스트를 마친 상태다.

일반 양산 승용차 기준, 광폭 타이어를 장착했더라도 바닥과 맞닿는 면적은 ‘엽서 한 장’ 크기가 전부다. 이 작은 접촉 면적을 통해 차는 달리고 멈추며 회전한다. 100년 넘는 타이어 기술 역시 이 작은 접촉면을 중심으로 이뤄졌다. 그러나 첨단 자동차가 속속 등장하면서 타이어 기술 개발 역시 하나둘 이런 굴레를 벗어나고 있는셈이다.

![최강록도 에드워드 리도 합류…‘냉부해2’가 기대되는 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099738.jpg)

!["찐 팬은 아닌데, 앨범은 샀어요!"…요즘 아이돌 앨범, 이렇게 나옵니다 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099712.jpg)

![[ENG/SUB]로제(ROSE)의 '아파트(APT.)'가 제니, 리사와 달랐던 점은?[컬처콕플러스]](https://i.ytimg.com/vi/4wzb-GxWitw/mqdefault.jpg)

![‘신세계’만 매출 개선 체면치레…백화점 3사, ‘3분기 실적’ 아쉽네 [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2099758.jpg)

![롤 프로리그 이적시장, 한국 선수들의 ‘컴백홈’ 러시 시작될까 [딥인더게임]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2096914.jpg)

![최고전략경영상 수상한 조욱제 유한양행 대표이사 사장 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2099771.jpg)