박근혜 정부가 빚탕감 정책을 반복적으로 펼치는 가운데 도덕적 해이를 조장할 수 있다는 우려의 목소리가 높아지고 있다. 물론 벼랑 끝에 내몰린 채무자들의 빚을 줄여 재기할 수 있도록 돕는 것은 필요하다. 그러나 무분별한 포퓰리즘(대중 영합주의)식 빚탕감 정책은 ‘정부가 나의 빚을 해결해주지 않을까’라는 기대와 ‘나도 빚을 깎아 달라’는 요구를 키워 자유와 책임이라는 자본주의의 근간이 흔들릴 수 있다.

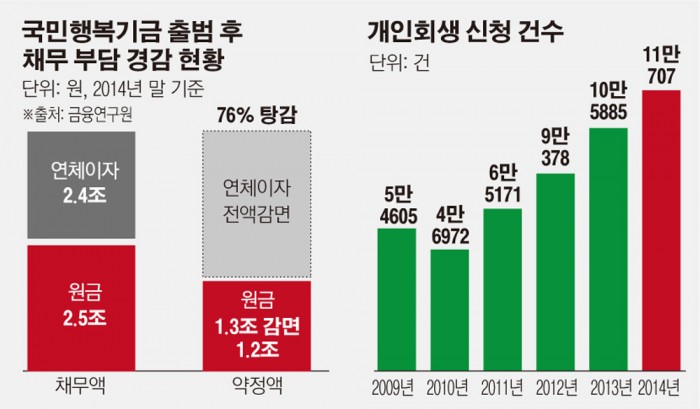

8일 정부 및 금융권에 따르면 현 정부 들어 빚 탕감 구제제도가 잇따르고 있다. 박근혜 정부는 과도한 가계부채로 어려움을 겪는 서민을 지원하고자 2013년 3월에 제1호 공약인 국민행복기금을 출범시켰다. 이후 지난해 말까지 약 36만6000명의 채무 조정을 지원했다. 또 이들의 채무액(원금 2조5000억원+연체이자 2조4000억원)을 약정액 1조2000억원(원금 1조2000억원)으로 76%를 경감시켰다.

국민행복기금이 이렇게 지난 2년여간 채무불이행자의 신용회복을 지원하고 서민의 과다채무를 완화하긴 했지만 동시에 도덕적 해이 문제도 불거지고 있다. 이재연 금융연구원 연구위원은 “고금리 대출을 저리로 바꿔주는 바꿔드림론은 대출을 전환해주는 과정에서 국민행복기금이 100% 보증을 해주기 때문에 은행들의 도덕적 해이가 나타나고 있다”며 “제도를 유지할지 말지 여부도 검토해봐야 한다”고 지적했다.

지난달부터 은행에서 출시돼 돌풍을 이끌었던 안심전환대출은 정부가 중산층의 빚까지 구제에 나서 비판의 목소리가 높다. 안심대출은 정부가 가계부채 구조 개선을 위해 거치식·변동금리 주택담보대출을 연 2.5~2.7%대의 저리의 고정금리·분할상환 상품으로 전환할 수 있도록 바꿔줘 큰 인기를 끌었다. 하지만 안심대출 전환자의 연평균 소득이 4100만원으로 집계되는 등 저소득층이보다는 고소득층이나 중산층의 이자 비용을 지원하게 되는 결과를 낳았다. 중상위층의 이자를 정부가 나서서 경감해 줌에 따라 빚탕감 요구가 사회 전 계층으로 커질 것이라는 전망이 나온다. 심지어 정치권은 여야 할 것 없이 형평성을 이유로 안심전환대출과 같은 상품을 더 늘려야 한다고 목소리를 높이고 있다.

정부가 빚구제를 위해 2004년부터 도입한 개인회생제도도 현 정부 들어 브레이크 없이 급증하고 있다. 개인회생은 빚더미에 눌린 서민을 구제하고자 재산보다 빚이 많으면서 일정 소득이 있으면 법원 인가를 받아 이자의 전액, 원금은 최대 90%까지 탕감 받고 3~5년간 갚아 나가도록 한 제도다.

법원통계월보에 따르면 2009년 5만4605건이었던 개인회생 신청 건수는 2013년 10만5885건으로 처음으로 10만건을 넘은 데 이어 지난해 11만707건으로 증가세가 점차 가팔라지고 있다. 개선은커녕 신청건수가 오히려 느는 것이다.

특히 관련 불법브로커가 활개를 치며 개인회생 악용사례가 크게 증가하고 있다. 일부러 대출을 더 받은 뒤 개인회생을 신청하고, 소득을 줄이려고 아르바이트로 위장취업하고, 타인 명의로 재산을 숨기는 식이다.

정대영 송현경제연구소장은 “빚에 허덕이는 어려운 사람들을 구제해 주는 것은 맞지만, 안심대출을 포함해 현 정부의 채무조정책은 수혜자에게 어떤 불이익도 너무 쉽게 남발되고 있다”며 “빚탕감으로 누군가가 이익을 봤다면 이는 고스란히 다른 누군가의 손해로 이어진다는 점을 간과해 정책을 펼쳐서는 안된다”라고 말했다.

![최강록도 에드워드 리도 합류…‘냉부해2’가 기대되는 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099738.jpg)

!["찐 팬은 아닌데, 앨범은 샀어요!"…요즘 아이돌 앨범, 이렇게 나옵니다 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099712.jpg)

![[ENG/SUB]로제(ROSE)의 '아파트(APT.)'가 제니, 리사와 달랐던 점은?[컬처콕플러스]](https://i.ytimg.com/vi/4wzb-GxWitw/mqdefault.jpg)

![롤 프로리그 이적시장, 한국 선수들의 ‘컴백홈’ 러시 시작될까 [딥인더게임]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2096914.jpg)

![최고전략경영상 수상한 조욱제 유한양행 대표이사 사장 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2099771.jpg)