국내 주요 제약사들이 신약 개발 기업으로 탈바꿈하려는 노력을 지속하고 있다. 외형 성장에 발맞춰 연구·개발(R&D) 투자를 확대, 미래 먹거리 마련에 분주한 모습이다.

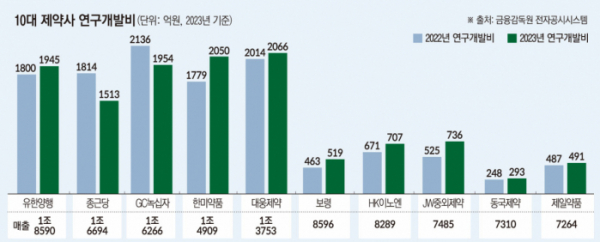

8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난해 매출 기준 상위 10대 상장 제약사 중 8곳이 2022년보다 R&D 비용을 늘린 것으로 나타났다. 매출의 10% 안팎을 R&D에 지출하며 신약 개발과 실적 확대가 꼬리를 무는 순환 구조를 만들어가고 있다.

전통 제약사 1위 유한양행은 지난해 연구개발비 1945억 원을 기록해 전년(1800억 원)보다 8.1% 투자 규모를 늘렸다. 2022년에 이어 2023년에도 매출의 10% 이상을 R&D에 썼다.

유한양행은 비소세포폐암 ‘렉라자’로 R&D 성과를 맛봤다. 국내에서 1차치료제로 급여가 확대된 렉라자는 올해부터 본격적으로 매출을 확대할 전망이다. 미국 식품의약국(FDA) 허가 절차도 밟고 있어 글로벌 블록버스터로 탄생 가능성이 기대되는 품목이다.

이에 따라 유한양행은 ‘넥스트 렉라자’ 발굴에 힘을 쏟고 있다. 알레르기 치료제 ‘YH35324’와 면역항암제 ‘YH32367’이 유력 후보군으로, 개발에 속도를 내는 중이다.

지난해 매출, 영업이익, 영업이익률 모두 최대치를 찍은 대웅제약도 R&D 투자가 두드러진다. 지난해에는 2066억 원을 연구개발비로 썼다.

대웅제약은 국산 34호 신약 ‘펙수클루’와 36호 신약 ‘엔블로’를 개발하고, 각 품목의 매출을 1조 원 규모로 키운다는 성장 전략을 내놨다. 현재 비만·당뇨, 특발성 폐섬유증, 자가면역질 환 등 다양한 파이프라인을 가동 중이다.

비만치료제 개발에 속도를 내는 한미약품은 지난해 매출의 13.8%인 2050억 원을 R&D에 투자했다. 장기지속형 GLP-1 제제 ‘에페글레나타이드’가 임상 3상 투약을 시작했으며, 차세대 비만치료 삼중작용제는 미국 임상 1상을 신청하는 등 R&D 투자는 확대할 것으로 보인다.

연매출이 1조 원을 넘는 대형 제약사 가운데 연구개발비가 줄어든 곳은 종근당(1513억 원)과 GC녹십자(1954억 원)이다. 종근당은 코로나19 치료제를 개발하던 2022년 R&D 투자 최대치를 찍고, 이를 중단하면서 줄어든 사례다. GC녹십자는 지난해 매출이 ‘빅5’ 중 유일하게 역성장했다.

투자는 줄였지만 두 회사 모두 지난해 R&D 성과를 냈다. 종근당은 노바티스에 1조7300억 원 규모 기술수출에 성공했고, GC녹십자도 혈액제제의 미국 FDA 허가를 획득했다.

연매출 1조 미만 10대 제약사의 경우 연구개발비 투자가 대형사만큼은 못하지만, 확대 노력이 꾸준하다.

매출 8위 JW중외제약은 2022년 525억 원이던 연구개발비를 2023년 736억 원으로 40.2% 대폭 늘렸다. 지난해 매출과 영업이익 모두 사상 최대치를 찍은 만큼 R&D 보폭을 더욱 넓히는 모양새다.

JW중외제약은 자체 개발 R&D 플랫폼 ‘주얼리(JWELRY)’와 ‘클로버(CLOVER)’를 통해 ‘윈트(Wnt)’와 ‘스탯(STAT)’을 타깃하는 항암·면역질환·재생의학 분야 파이프라인을 보유하고 있다. 다국가 임상 3상 중인 통풍치료제 ‘에파미뉴라드’도 순항 중이다.

!["이미 결제된 선수입니다"…본격 막 올린 스토브리그, '변수'는 없을까? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2098040.jpg)

![먹을 사람 없고 귀찮아서…"김장, 안 하고 사 먹어요" [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2098061.jpg)

![[단독] "AI에 진심" 정태영 부회장, '유니버스' 중동 세일즈 나섰다](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/1970536.jpg)

![[내일 날씨] 전국 대부분 아침 기온 5도 내외…얼음 어는 곳도](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2098154.jpg)

![[정치대학] 美 대선, 막판까지 초박빙…당선자별 韓 영향은?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2098110.jpg)

!['한국의 장 담그기 문화' 유네스코 무형문화유산 등재 유력 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2098066.jpg)