전셋값이 치솟고 있지만 서민 세입자 보호를 위한 ‘최우선 변제금’ 기준은 제자리를 걷고 있어 개선이 필요하다는 지적이 나온다. 최우선 변제금액은 세입자가 살던 집이 경매나 공매로 넘어갔을 때 은행 등 선순위 권리자보다 앞서 배당받을 수 있는 금액을 말한다. 임차인을 보호하기 위한 최소한의 안전장치인 셈이다.

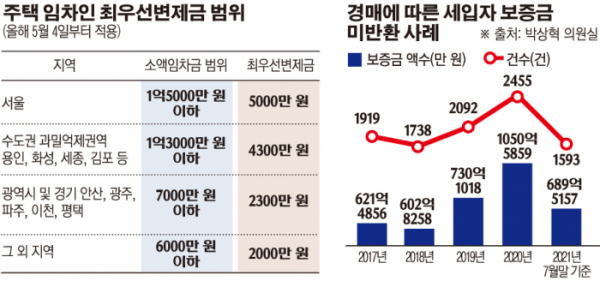

국토교통부에 따르면 현행 주택임대차보호법상 최우선 변제를 받을 수 있는 보증금 기준은 서울 1억5000만 원 이하, 세종과 경기 용인‧김포시 등 수도권 과밀억제권역 1억3000만 원 이하다. 해당 기준에 적합하면 서울에선 가구당 5000만 원, 수도권 과밀억제권역에선 4300만 원을 받을 수 있다.

문제는 전세보증금이 지역별 기준을 초과하면 최우선 변제를 받지 못한다는 점이다. 정부는 이 제도의 시행 목적이 경제적으로 취약한 서민 소액 임차인을 보호하기 위한 것이라고 설명한다. 바꿔 말하면 서울 기준 전세보증금 1억5000만 원 이상 주택은 주거 취약층 거주 주택으로 보지 않겠다는 뜻이다.

하지만 서울에서 전세보증금 1억5000만 원 이하 주택을 찾기는 쉽지 않다. 사실상 주택으로 보기 힘든 반지하 원룸이나 겨우 구할 정도다. 한국부동산원에 따르면 8월 기준 서울 아파트 평균 전셋값은 6억2014만 원에 달한다. 서울 빌라(연립‧다세대주택) 평균 전세보증금도 2억4300만 원 수준이다. 서울에서 가장 저렴한 노원·도봉구 등 동북권도 1억9500만 원이다.

송승현 도시와경제 대표는 “현재의 전세 시세를 감안하면 현행 최우선 변제금액은 소액 임차인에게 무용지물일 수밖에 없다”며 “현실에 맞는 적절한 기준이 새로 마련돼야 한다”고 말했다.

![최장 10일 연휴…내년 10월 10일 무슨 날? [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2097539.jpg)

![사생활부터 전과 고백까지…방송가에 떨어진 '일반인 출연자' 경계령 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2097516.jpg)

![[단독] "AI에 진심" 정태영 부회장, '유니버스' 중동 세일즈 나섰다](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/1970536.jpg)

![[종합]'금융 컨트롤타워 재확인' 강한 리더십 통했다[김병환號 100일]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2097645.jpg)

![[종합] 뉴욕증시, ‘예측 불가’ 대선 앞두고 경계감 확산…다우 0.61%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2097675.jpg)

![[오늘의 청약 일정] ‘덕계역한신더휴포레스트’ 1순위 청약 접수 등](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2097529.jpg)

![[찐코노미] ‘D-1’ 美 대선, 초박빙…글로벌 금융시장도 긴장](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2097489.jpg)

![기아, 준중형 SUV 더 뉴 스포티지 미디어데이 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2097472.jpg)