신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 전 세계 실업 문제가 확산한 요즘, 미국과 유럽에선 각기 다른 실업 대책을 꺼내 들고 있어 귀추가 주목된다. 미국은 사후 정책, 유럽은 사전 예방 정책을 펼치는 가운데 이들 정책을 한국 산업구조에 대입하기 위해선 좀 더 지켜볼 필요가 있다는 설명이다.

13일 한국은행이 발표한 ‘코로나19 확산 이후 주요국의 실업대책 현황 및 평가’ 보고서에 따르면 노동시장과 관행, 산업 구조 등이 상이한 미국과 유럽이 코로나19로 인한 실업 문제에 있어서도 서로 다른 모습을 보이고 있다.

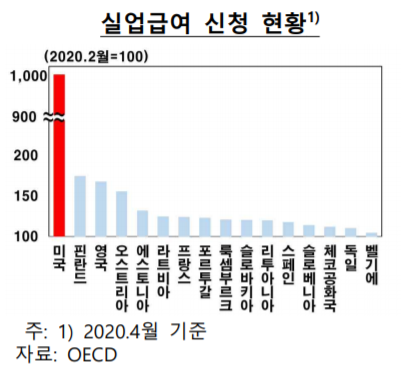

우선 미국의 경우 높은 노동시장 유연성으로 인해 코로나19 발생 이후 대량해고가 발생하자, 경기부양법안을 통과시키고 실업자에 대한 소득 지원을 강화했다. 그 결과 4월중 미국 실업급여 신청건수는 2월 대비 약 10배 증가했다. 같은 기간 독일 및 프랑스는 각각 10.4%, 24.7% 증가에 그친 것과 대비된다. 미국은 실업급여 지급 기간을 기존 26주에서 39주로 연장하고 7월말까지 주당 600달러를 추가 수당으로 지급하기도 했다.

보고서는 실업급여가 사후적 성격의 조치로써 가계소득을 보전할 수 있어 충격 완화에 도움이 된다고 전했다. 다만 실업자 소득에 집중하는 등 사후적 조치인 만큼 사전에 실업을 막기엔 한계가 있다고 분석했다.

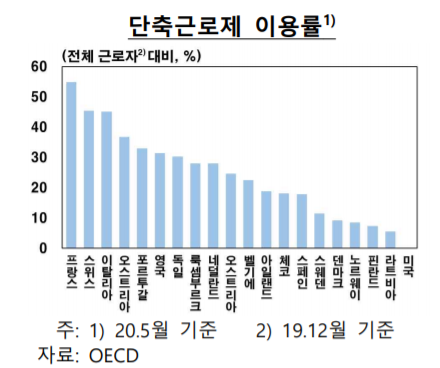

반면, 유럽의 경우 단축근로와 일시휴직 등 고용유지 정책을 주로 활용했다. 독일은 단축근로 수당에 대한 고용주의 사회보험료 부담을 올해말까지 정부가 전액 보전하기로 했고, 프랑스는 정부보조금 산정기준을 시간당 정액에서 임금비례 방식으로 변경했다.

보고서는 단축근로가 실업 발생을 억제하고 재고용 과정에서 발생하는 비용을 절감하는데 효과가 있다고 평했다. 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 올해 실업률 전망에 따르면 단축근로를 적극 활용한 국가는 실업률이 전년 대비 2~3%포인트 상승하는데 그친 반면, 그렇지 않은 국가는 약 6%포인트 상승할 것으로 예상했다.

다만 이 같은 고용유지도 충격이 장기화할 경우 구조적 실업 증가를 막기 어렵다고 설명했다. 실제로 다국적 보험사 알리안츠(Allianz)가 올해 유럽 5개국 고용상황을 분석한 결과, 제조업과 음식숙박업 등 업종 근로자 중 900만 명은 내년에 실직할 위험이 높은 것으로 나타났다. 해당 900만 명은 단축근로제 일자리의 20% 규모다.

한은은 미국과 유럽의 대처법을 두고 상대적으로 평가하기엔 한계가 있다고 전했다. 제도마다 장단점이 있기 때문에 최종적으로는 사후에 평가할 필요가 있으며, 현재 한국 사회에 도입하는 부분 역시 조심스럽다는 입장이다.

한은 관계자는 “우리나라는 기본적으로 미국과 유럽의 중간 정도다. 실업급여와 고용유지제도가 재정지출 측면에서 균형 있는 상황”이라며 “코로나19가 진행 중인 상태이기 때문에 (미국과 유럽 정책을 놓고) 어느 것이 낫다고 판별하기 어렵다”고 말했다.

![[단독] “투자금 못 낸다”...한강리버버스 사업서 발뺀 ‘이크루즈’](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2012119.jpg)

![포항제철소서 큰 불, 3시간 만에 진화… 1명 부상 [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099912.jpg)

![중간 성적 17%, 보수 심장에선 경고음...임기후반 ‘이것’에 달렸다[尹 임기반환 ①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099968.jpg)

![[ENG/SUB]로제(ROSE)의 '아파트(APT.)'가 제니, 리사와 달랐던 점은?[컬처콕플러스]](https://i.ytimg.com/vi/4wzb-GxWitw/mqdefault.jpg)

![[찐코노미] 북미 시장 '이것' 쇼티지 심각해질 것…2차전지 톱픽은?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2098934.jpg)

!['막말논란' 임현택 의협회장 탄핵 표결 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100052.jpg)