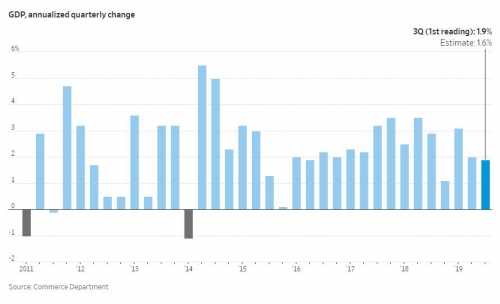

지난달 30일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국 상무부는 이날 미국의 3분기 국내총생산(GDP) 성장률이 1.9%라고 발표했다. 전문가 예상치 1.6%를 상회했지만 지난 2분기의 2.0%보다는 낮았다.

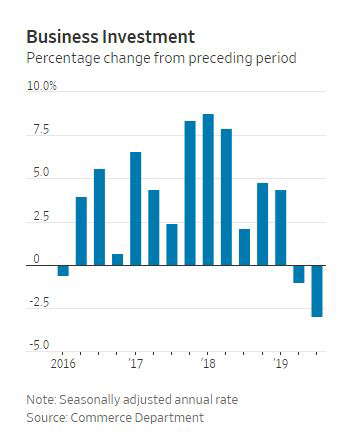

우선, 기업투자 감소가 두드러졌다. 미중 무역전쟁 장기화에 따른 경제 불확실성으로 기업 투자가 2분기 연속 감소한 것으로 나타났다. 투자 감소는 분야를 망라했다. 석유와 천연가스 부문에서 기반시설 지출이 큰 폭으로 감소했고 소프트웨어, 연구개발, 장비 등 비주거용 고정투자(Nonresidential fixed investment) 부문도 3.0% 감소를 기록했다.

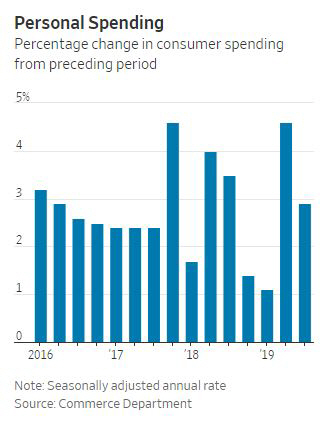

소비는 실업률이 50년 만의 최저치로 떨어질 정도로 탄탄한 고용 상황의 영향을 받았다는 분석이다. 일자리 안정이 소득 증가로 이어져 가계 소비의 실탄을 제공하고 있다는 의미다. 실제 ADP의 전미고용보고서에 따르면 10월 민간부문 고용 증가는 12만5000명을 기록하며 시장이 예상한 10만 명 증가를 넘어섰다. 제너럴모터스(GM)의 장기 파업 등으로 10월 고용이 부정적일 것이란 우려도 있었지만 결과는 양호했다.

그러나 문제는 이 소비가 얼마나 버텨줄지 모른다는 점이다. 상무부가 발표한 3분기 성적표를 들여다보면 서비스 부문에서 소비 감소가 발생했고 자동차와 가전 부문 지출도 둔화한 것으로 나타났다.

여기에 더해 임금 동결 추세까지 겹치면서 미국 경제를 지탱하던 소비가 그 흐름을 이어갈 수 있을지 의문이 커지고 있다고 WSJ는 지적했다.

크리스 럽키 MUFG 수석 이코노미스트는 “무역전쟁 불확실성으로 경제가 고전하고 있다”면서 “4분기에 경제가 운좋게 4% 증가한다고 해도 올해 성장률 2.8% 넘기기는 힘들다”고 평가했다.

![최강록도 에드워드 리도 합류…‘냉부해2’가 기대되는 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099738.jpg)

!["찐 팬은 아닌데, 앨범은 샀어요!"…요즘 아이돌 앨범, 이렇게 나옵니다 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099712.jpg)

![[ENG/SUB]로제(ROSE)의 '아파트(APT.)'가 제니, 리사와 달랐던 점은?[컬처콕플러스]](https://i.ytimg.com/vi/4wzb-GxWitw/mqdefault.jpg)

![[토요기획] 미국 따라잡아라, 중국 무기 현대화 ‘부스트업’](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2099051.jpg)

![[아시아증시] 미국 대선 후 불확실성 확산…주요지수 혼조](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2099724.jpg)

![[어게인 트럼프] “취임 후 첫 번째 할 일, 국경 강화”](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2099659.jpg)

![롤 프로리그 이적시장, 한국 선수들의 ‘컴백홈’ 러시 시작될까 [딥인더게임]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2096914.jpg)

![최고전략경영상 수상한 조욱제 유한양행 대표이사 사장 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2099771.jpg)