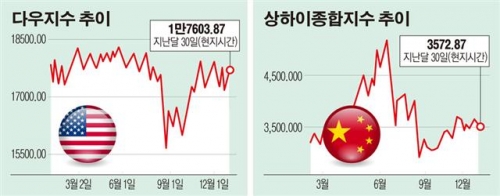

세계 경제의 양대 축인 미국과 중국 경제의 불확실성이 올해에도 글로벌 시장의 최대 리스크가 될 전망이다.

크리스틴 라가르드 국제통화기금(IMF) 총재는 지난달 30일(현지시간) 독일 경제지 한델스블라트에 기고한 글에서 “내년 세계 경제 성장은 실망스럽고 울퉁불퉁할 것”이라며 “세계 경제가 미국 금리 인상과 중국 경기 침체 등으로 험난한 길을 갈 것”이라고 내다봤다.

미국은 글로벌 금융위기 이후 꾸준한 경기 회복세에 힘입어 지난해 12월, 9년 만에 금리 인상을 단행했다. 앞으로도 고용 회복세는 계속될 것으로 전망되는 가운데 저유가도 개인소비를 자극하면서 2016년 미국이 세계 경제의 견인차 역할을 할 것이란 점에는 이견이 없다.

그러나 문제는 추가 금리 인상과 달러 강세다. 금리 상승으로 달러 강세가 장기화하면 미국 수출 기업의 채산성을 악화시켜 ‘어닝 리세션(실적 침체)’이라는 악재를 유발할 수도 있다는 게 전문가들 사이의 중론이다. 월스트리트저널(WSJ)은 저유가와 달러 강세가 거시 경제와 기업 실적에 미치는 영향이 전문가들의 예상보다 크다고 지적했다. 지난해 중반까지만 해도 S&P500지수 구성 종목 기업의 순이익은 1% 증가할 것으로 전문가들은 예측했으나 실상은 이에 훨씬 못미쳤다. 시장조사업체 팩트셋의 조사 결과, 작년 4분기(10~12월) 기업 실적은 전년보다 0.7% 감소할 것으로 전망됐다. WSJ는 기업 실적이 작년에 이어 올해까지 2년 연속 마이너스 성장을 기록해 ‘어닝 리세션’에 빠질 가능성도 있다고 경고했다.

4반세기 만에 최악의 경기 둔화를 경험하고 있는 중국의 앞날도 불안하긴 마찬가지다. 중국 정부는 내년 경제 성장 둔화를 막기 위해 국내총생산(GDP) 대비 재정적자 비율을 3% 수준으로 늘리기로 했다. 이는 1960년대 재정적자 비율이 GDP 대비 5%를 기록한 이래 약 50년 만에 가장 높은 수치다.

중국 정부가 이처럼 재정적자 비율을 높인 건 정부의 재량권을 높여 경제 성장 둔화를 타개하고 구조개혁 과정에서 경제 타격을 줄이기 위한 의도로 해석된다.

중국의 경기 둔화는 그 여파가 중국에만 국한되지 않는다. 알리안츠는 중국을 ‘800파운드(약 368kg)짜리 고릴라’에 비유하며, 그 영향의 크기를 경계했다. 중국 증시가 지난해 8월 급격히 하락하자 미국은 물론 전세계 시장이 휘청거렸다. 투자자들은 중국 경기 둔화를 놓고, 원자재 수요와 외환 보유고에 미칠 영향에 촉각을 곤두세우고 있는 상황이다.

![최강록도 에드워드 리도 합류…‘냉부해2’가 기대되는 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099738.jpg)

!["찐 팬은 아닌데, 앨범은 샀어요!"…요즘 아이돌 앨범, 이렇게 나옵니다 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099712.jpg)

![[ENG/SUB]로제(ROSE)의 '아파트(APT.)'가 제니, 리사와 달랐던 점은?[컬처콕플러스]](https://i.ytimg.com/vi/4wzb-GxWitw/mqdefault.jpg)

![[토요기획] 미국 따라잡아라, 중국 무기 현대화 ‘부스트업’](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2099051.jpg)

![[아시아증시] 미국 대선 후 불확실성 확산…주요지수 혼조](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2099724.jpg)

![[어게인 트럼프] “취임 후 첫 번째 할 일, 국경 강화”](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2099659.jpg)

![롤 프로리그 이적시장, 한국 선수들의 ‘컴백홈’ 러시 시작될까 [딥인더게임]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2096914.jpg)

![최고전략경영상 수상한 조욱제 유한양행 대표이사 사장 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2099771.jpg)