“플랜트 건설은 특성상 공사를 일단 진행하고 나서야 손실 여부를 파악할 수 있다. 손실을 언제 어떻게 털지는 그 다음 얘기다.”

중공업계의 고위 관계자는 최근 국내 기업들의 플랜트 부문 대규모 손실에 대해 이같이 말했다. ‘일단 공사를 따놓고 보자’는 국내 수주산업의 특성이 손실로 이어질 수밖에 없었다는 얘기다.

이 관계자는 “조선은 90% 국산화가 가능하지만 플랜트는 국산화가 30% 밖에 되지 않는다”고 설명했다. 그러면서 “설계 부문에서 원천기술이 없다보니 제조사가 발주 회사에 끌려다닌다”고 덧붙였다.

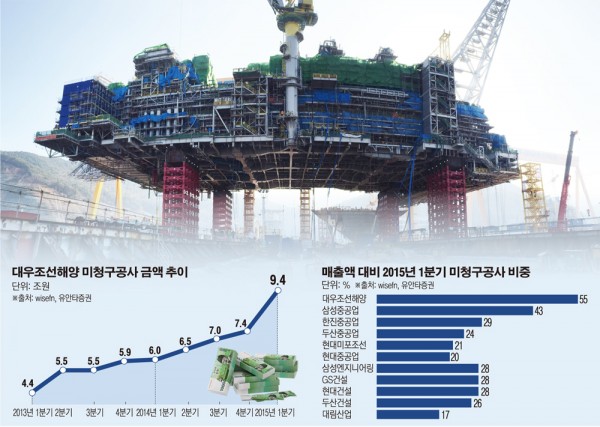

◇대우조선해양, 한 공사에서만 1조 손실 = 대우조선해양이 2분기 해양플랜트 부문에서 최대 3조원의 손실을 터는 것 역시 원천기술 부재와 연관이 깊다. 이 회사는 2011년 수주한 2조4000억원 규모의 반잠수식 시추선 4척의 인도가 지연되면서 이 부문에서만 1조원의 손실을 냈다. 이 손실을 언제 회계장부에 반영할 지는 최고경영자(CEO)와 대우조선해양의 대주주인 산업은행의 입맛에 따라 결정될 수 밖에 없다.

산업은행에서 재무본부장을 지낸 관계자는 “대손충당금을 바로 반영할 지, 아니면 후임 CEO에 미룰 지는 전적으로 산업은행이 결정했다”고 털어놨다. 선수금만 받고 착공에 들어가는 수주산업의 특성과 대우조선해양의 현 지배구조가 뒤늦은 손실 고백의 원인인 셈이다. 산업은행은 이 회사의 지분 31.5%를 보유한 최대 주주다.

플랜트 산업의 손실은 대우조선해양만 겪는 현상이 아니다. 앞서 현대중공업과 삼성엔지니어링은 과거 플랜트 부문의 손실을 2013~2014년에 걸쳐 회계장부에 반영했다. 이로 인해 삼성엔지니어링은 2013년 1조280억원, 현대중공업은 2014년 3조2495억원의 영업손실을 각각 기록했다.

여태껏 드러난 국내기업의 플랜트 부문 손실이 ‘빙산의 일각’이라는 시각은 플랜트 업계의 향후 전망을 더욱 어둡게 한다. 투자은행 업계에 따르면 대우조선해양의 올해 1분기 매출액 대비 미청구공사 대금은 55%에 달한다. 삼성중공업 역시 43%, 한진중공업은 29% 등 높은 비율을 기록하고 있다. 아직 계상되지 않은 공사대금이 언제 손실로 뒤바뀔 지 알 수 없다는 것이 업계의 중론이다.

박무현 하나대투증권 연구원은 “해양플랜트가 수주액 규모면에선 크지만 아직까지 기술부족에 따른 공기지연으로 비용이 증가하는 일이 잦다”고 말했다.

◇건설업계도 플랜트 부문서 대규모 손실 관측 = 중공업계 뿐 아니라 국내 건설업계의 손실도 가시화되고 있다. 국내 대형 건설사는 2000년대 후반부터 국내사업에서 벗어나 해외 육상플랜트 사업에 적극 진출했다. 건설업계의 설계 기술 역시 원천기술이 없기는 마찬가지다.

이 업계의 고위 관계자는 “건설 업황이 부진하면서 플랜트 부문 손실을 늦추고 있는 것이 업계 전반의 분위기”라며 “지난해에도 일부 반영됐지만 아직 드러나지 않은 손실 사업이 적어도 2017년까지는 영향을 미칠 것”이라고 말했다.

물론 최근 국내기업의 플랜트 부문 손실이 수업료라는 해석도 있다. 구본성 한국조선해양플랜트협회 차장은 “과거 해양플랜트 시장에 처음 진입할 때는 국내 업체들이 경쟁을 뚫기 위해 치열하게 수주전을 펼쳤다”며 “그 과정에서 저가 수주도 있었고, 한 번도 해보지 않은 사업의 손실도 예측하지 못했다”고 밝혔다.

구 차장은 “그러나 이는 과도기였다”며 “우리나라의 산업이 해양플랜트 부문도 성공적으로 준공할 수 있는 저력이 확인된 만큼 관련 기술의 개발과 투자가 꾸준히 지속돼야 한다”고 강조했다.

![최장 10일 연휴…내년 10월 10일 무슨 날? [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2097539.jpg)

![사생활부터 전과 고백까지…방송가에 떨어진 '일반인 출연자' 경계령 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2097516.jpg)

![[단독] "AI에 진심" 정태영 부회장, '유니버스' 중동 세일즈 나섰다](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/1970536.jpg)

![[종합]'금융 컨트롤타워 재확인' 강한 리더십 통했다[김병환號 100일]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2097645.jpg)

![[종합] 뉴욕증시, ‘예측 불가’ 대선 앞두고 경계감 확산…다우 0.61%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2097675.jpg)

![[BioS]동아 뉴로보, ‘GPR119 작용제’ MASH 2상 “투약 완료”](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/1866913.jpg)

![[찐코노미] ‘D-1’ 美 대선, 초박빙…글로벌 금융시장도 긴장](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2097489.jpg)

![기아, 준중형 SUV 더 뉴 스포티지 미디어데이 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2097472.jpg)