희귀질환 환자들이 적합한 치료제를 신속하게 활용하도록 지원하는 제도 마련을 위해 정부가 적극적으로 나서야 하다고 촉구했다.

희귀질환은 진단까지 오랜 시간이 걸리고, 치료제가 없거나 고가인 경우가 대부분이라 정부의 도움 없이는 극복하기 어렵다. 전문가들은 해외 신약을 국내 환자들이 투약할 수 있도록 임상시험 정보를 공유하고, 투약 비용을 지원해야 한다고 조언했다.

3일 의료계에 따르면 국내 희귀질환 환자들의 치료제 접근성을 강화해야 한다는 목소리가 꾸준히 나오고 있다. 조애리 한국희귀질환재단 이사는 “국내에서는 희귀질환 치료제와 관련해 어떤 임상시험이 진행 중인지, 환자가 어떤 도움을 받을 수 있는지 정보를 얻기 어렵다”라며 “치료제가 있어도 고가의 비용 때문에 ‘희망 고문’을 당한다”라고 지적했다.

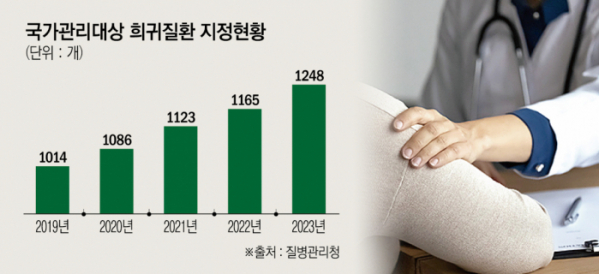

희귀질환은 유병인구가 2만 명 이하이거나, 진단이 어려워 유병인구를 알 수 없는 질환이다. 국내에서는 질병관리청이 지난해 기준 1248개의 희귀질환을 국가관리대상으로 지정해 지원하고 있다.

희귀질환 치료제는 환자 수가 적어 개발 난이도가 높지만 수익성은 낮다. 이 때문에 관련 기업들은 희귀질환 치료제 개발에 투자를 꺼린다. 한국희귀질환재단에 따르면 현재 전 세계적으로 보고된 8000여 개의 희귀질환 중 치료제가 개발된 사례는 5% 미만으로 추정된다.

환자들은 부족한 정보를 찾아다니며 진단과 치료 시기를 놓치기에 십상이다. 희귀질환 환자에 특화된 검진 및 상담 서비스는 미비한 실정이다. 인터넷으로 접근 가능한 해외 임상시험 현황과 학술 정보는 전문성이 높아 환자들이 이해하기 어렵다. 미국과 일본에는 희귀질환 환자들을 위한 ‘유전상담’이 자리를 잡았지만, 국내에는 이런 서비스가 활성화되지 않았다.

환자들이 적합한 치료제를 발견해도, 비용이 발목을 잡는다. 기업들은 그간 연구개발에 투입한 비용을 거둬들이기 위해 약값을 높게 책정하기 때문이다. 희귀질환인 척수성근위축증(SMA) 치료제 ‘졸겐스마’는 보험 급여(현재 약 600만 원)가 적용되지 않으면 1회 투약 비용이 약 20억 원에 달한다. 유전성 망막위충증 치료제 ‘럭스터나’는 안구 당 투약 비용이 약 5억 원이다.

국내에서는 매년 약 5만 명의 환자가 희귀질환을 진단받는다. 신규 환자 대부분은 건강보험에 가입된 상태지만, 10명 중 1명은 경제적으로 취약한 계층인 것으로 파악된다. 2021년 한해 신규 환자 5만5874명 중 8.1%를 차지하는 4498명은 의료급여 수급권자로 조사됐다.

환자들이 적시에 치료를 받을 수 있도록 정책과 재정 지원이 시급하다는 목소리가 나오는 이유다. 조 이사는 “환자들에게는 현재 개발 중인 치료제가 있는지, 임상시험에 참여할 수 있는지 등에 대한 친절한 정보가 필요하다”라고 강조했다.

이어 조 이사는 “이미 개발된 치료제를 사용할 수 있도록 막대한 재정적 지원도 필수적”이라며 “건강보험 재정이 한정적인 현실을 고려하면, 희귀질환 치료제 개발과 접근성을 높이기 위한 기금 조성을 위해 정부와 관련 기관들이 논의를 시작해야 한다”라고 제언했다.

![[단독] 부모-자녀 한 동네 사는 실버타운 만든다더니…오세훈표 '골드빌리지' 무산](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105453.jpg)

![김장 잘못하다간…“으악” 손목‧무릎 등 관절 주의보 [e건강~쏙]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105671.jpg)

!["아이 계정 삭제됐어요"…인스타그램의 강력 규제, '진짜 목표'는 따로 있다? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105286.jpg)

![근무시간에 유튜브 보고 은행가고…직장인 10명 중 6명 '조용한 휴가' 경험 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2105320.jpg)

![김장 잘못하다간…“으악” 손목‧무릎 등 관절 주의보 [e건강~쏙]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2105671.jpg)

![[정치대학] 이재명 대안은 김부겸·김동연?…박성민 "둘 다 명분 없다"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2105457.jpg)

![서울 명동 임대료, 세계 9번째로 '비싸' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2105411.jpg)